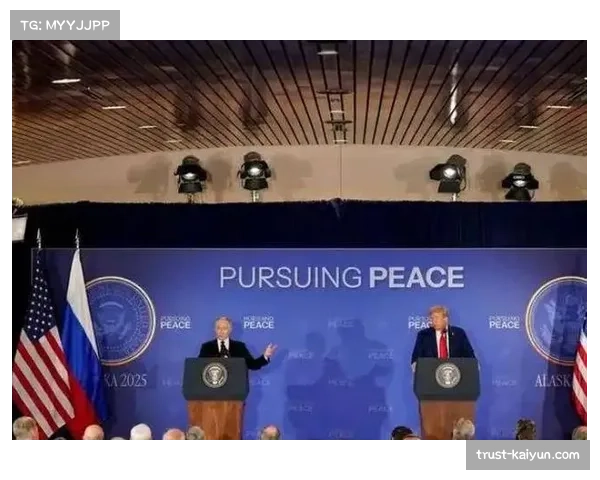

在一次备受关注的发布会上,巴罗尼当众怒斥记者就争吵行为的报道,不仅语气严厉,而且直言这种行为“严重破坏职业氛围”。在舆论与专业界的诸多关注中,这句话迅速成为焦点。本文首先在摘要部分对整篇文章的基本思路与论点加以概括,然后从四个层面进行深入剖析:一是从职业准则的角度分析这种指责的合理性;二是探讨媒体及记者的职责与边界;三是剖析这种争吵行为对巴罗尼本人和其团队公信力的冲击;四是从行业氛围与未来解决路径出发,提出对策和反思。最后,文章将结合全文内容,对巴罗尼怒斥记者这一行为所折射出的更深层次问题进行归纳总结,既肯定其立场,也反思其方式,希望为同行媒体和公众提供有益的思考。

一、职业准则层面

职业准则是媒体人与被采访对象之间交互的基础。在新闻发布会或公开场合中,无论记者追问多么敏感或尖锐,都应遵守基本的礼仪和边界。若记者在提问过程中情绪失控、咄咄逼人、甚至带有情绪性攻击,就可能越过职业界限,损害新闻采访本应有的秩序与尊严。

巴罗尼作为被采访方,对这种越界行为进行公开斥责,其背后实际上是在强调一种被采访者对于“合理提问与秩序维护”的诉求。在一定程度上,他是以职业守则为依据,呼吁记者们保持冷静、不偏激、不制造冲突。若无人对争吵行为进行制约与提醒,职业边界便极易被侵蚀。

此外,职业准则中还强调双方应以“尊重”为前提。即使是强硬的采访,也应建立在尊重采访对象人格尊严与公开场合规则的基础上。而当记者打破尊重原则,将发布会变成“对立舞台”时,的确会给整个行业标准带来负面示范。

二、媒体责任与边界

记者作为舆论监督者和信息传播者,肩负着向公众提供真实、有价值资讯的职责。在发布会上,记者提问的目的应当是厘清事实、追问真相,而并非借助情绪冲突炒作话题。若记者以争吵、指责或戏剧化方式“提问”,容易使公信性受损。

同时,媒体与记者要有自我约束。媒体机构应在内部建立采访规范与行为准则,明确记者在情绪控制、用词方式、追问尺度上的底线。若记者屡次打破这些规范而无从约束,则最终可能导致公众对媒体整体的信任下降。

再者,媒体与被采访人之间也存在一种“边界”关系。新闻采访与寻求回应虽然密切,但记者不应将新闻发布会当成“对抗性谈判”的舞台。若一味追求尖锐对峙,既偏离新闻职责,也有可能激化矛盾,从而偏离舆论服务社会的正道。

三、公信力与形象影响

对于巴罗尼本人与其团队而言,这场怒斥本是不被动回应的表达方式,但其公关风险也不可忽视。若控制不佳,公众可能将其视为情绪化、难以沟通的个体,从而在形象上受损。公众对于明星、教练、公众人物等存在期望,希望其能在高压场合保持冷静与智慧。

另一方面,若记者争吵行为广泛传播,并引起观众注意,可能造成焦点偏移——公众不再关注所提问题本身,而是转而热衷争吵过程。这对于巴罗尼而言,无异于在关注的方向上失控,被舆论主导。而怒斥虽是防守手段,但也要承担被解读为“难以接受质疑”的风险。

更加重要的是,这类冲突极易引发“媒体对抗被采访者”的集体印象。若未来其他公众人物看到巴罗尼的这种方式得到舆论支持,可能纷纷效仿,导致整个行业因对抗性过强而降低公信力,观众反而对媒体报道和公众人物的言辞持怀疑态度。

四、氛围破坏与未来路径

正如巴罗尼所言,公开争吵确实可能“严重破坏职业氛围”。行业内若频繁出现此类事件,会让发布会从信息交流场所沦为情绪对立现场,变成“演出性质”的冲突秀。这对于主持秩序的媒体机构、受众以及被采访者都是一种伤害。

此外,当争吵成为“常态”,新入行的记者、年轻从业者可能误以为这种对抗是表达新闻敏感性的象征,从而模糊了职业边界。这无疑对行业规范、职业伦理的传承造成破坏,形成恶性循环。

为了修复受损氛围和重建正常采访秩序,行业应从制度层面加以规范:媒体机构制定“发布会行为守则”;主持人与主办方严格把控现场秩序;建立争吵预警机制与纠错机制;同时提升从业者的职业素养和情绪管理能力。只有制度与文化双管齐下,才能防止争吵蔓延,重塑良性互动的职业环境。

总结:

回顾全文,巴罗尼对记者争吵行为的怒斥,折射出的是职业准则与行业秩序的矛盾与冲突。从职业准则层面看,他试图坚守被采访者的尊严与采访边界;从媒体责任看,他对记者越界行为提出警示;从公信力角度看,他所为虽有风险,但也在捍卫形象;而从氛围与未来路径看,他的话语具有行业警醒意义。四个层面综合起来,可以看到这一事件并非单纯的人物冲突,而是行业运行机制、媒体伦理规范与舆论生态的综合考验。

kaiyun

kaiyun在未来,业内各方应引以为戒。公众人物需要在面对尖锐提问时掌握更好沟通方式;记者与媒体更应自我约束,并尊重被采访者的基本界限;而行业层面则要建立明确规则与纠错机制,防止争吵成为常态。唯有如此,才能重建专业、理性、有温度的职业氛围,使新闻发布会真正回归信息沟通与互动的本质。